- 設計趨勢人物 | 李紅:不被定義的“自我”

- 2022-06-27 10:17 來源: 設計本 瀏覽量:2708

打開設計師李紅個人公眾號“其桑桃子”,印入視野的第一句話是“燉鍋雞湯,閱后即焚”。詼諧、幽默而又率性、果敢的形象躍然眼前。《風格嘛,總是會被玩兒土的!》、《設計師,你還可以躺得更平一點!》……有別于大多數不善言辭的設計師,李紅的文字似乎帶著一種天然的人格魅力,讓人不禁想一看再看。

但她并不止于這一面,她常常說:“一直不愿給自己設限,畫畫,做室內設計,家具設計,寫書,研究材料,講課,拍抖音視頻,耍酷賣萌……”,每一個她似乎都充滿活力,在藝術圈,她是美術專業學院出身的自由畫家;在設計界,她是如不停旋轉的陀螺般忙碌的敬業設計師;在材料領域,她是不斷鉆研的專業研究者;在文學的世界里,她又是孜孜不倦輸出專業內容、憑借獨特視角洞見人生的作者。

此次DESIGN TRENDS設計趨勢特別訪談知名設計師李紅,揭秘擁有多重身份的她,是如何在不同領域的探索中建立多重認知。同時,與立足于當代人文語境的她,探討藝術、文學與設計的聯結。

李紅

YDS設計機構聯合創始人

李紅設計材料研究所創辦人

-

李紅,本名爾瑪其桑桃子,是中國工藝美術家協會會員,四川省美術家協會會員。其倡導真實做人,藝術生活,創作范疇涵蓋繪畫、裝置、家居產品類的藝術設計,旨在建立生活與藝術之間橋梁的公共介入。作品多以木材、金屬、布料與新型材料結合,重新發現和認識中國傳統文化中造型藝術及其所具有的深厚生命力。

# 01

是斜杠青年,更是不受限、不被定義的“自我”

深耕設計領域多年的李紅,在室內設計、軟裝設計、家居設計、材料研究等方面皆有著深度的見解。我們常常看見,她活躍于各種平臺 —— 今天在某某大賽擔任評委,明天是社交平臺上的大V被粉絲們不斷催更,后天又馬不停蹄地發布了最新的設計作品。

設計師、自由畫家、專欄作者、材料研究者、講師、社交平臺上的KOL,每一個身份似乎都在定義她,但是每一個身份又是她不受限制的原因。她說:“每個人都不是一座孤島,所有人的不幸福和苦難都是我們生命一部分。一定要培養在工作之外的激情做個斜杠青年。”因此,面對人生的挑戰,她始終“輕裝上陣,放空自我”,以第三者的視角審視自我,并填充缺失的那一部分,再利用優勢不斷優化自身的資源和知識體系。

李紅曾坦言設計對于她來說是“痛苦的過程”與“片刻的歡愉”。但當被問及為何選擇進入設計領域時,李紅頗具深意的回答道:“設計讓我的生命充滿意義”。或許正是這種意義,讓她在設計中,痛苦并享受著,孤獨亦愉悅著。

“在設計這個行業中,設計師必須要迅速找到屬于自己的位置。動作要快,姿勢要帥,否則你很可能就沒有機會了。”李紅緩緩說道。

“騰訊家居年度設計時尚盛典·金騰獎”南寧站分享會

-

# 02

設計源于藝術,更源于生活

“概念的起源一定是來自對周遭事物的觀察,我們的生活離不開設計。”李紅關于設計的啟蒙,源于藝術,更源自于生活。美術教育專業出身的她,往往善于自藝術的海洋中、從生活的細節中發現美,呈現美。

2020年,在40UNDER40中國(四川)設計杰出青年思想會上,李紅從青年畫家羅玉其先生的《向日葵》中汲取靈感,并以畫家本人畫的小黃魚為整體印象,設計了一個向日葵金魚的藝術裝置。

Minotti藝術盒子

-

這是一個25平方的黑盒子,朦朧的燈光、輕盈的歐根紗面料、舞動的仿真花向日葵,以及一些狗尾巴雜草......一半是海水,一半是火焰,恰如羅玉其先生的每一束向日葵和每一條魚,在一片喧囂的燦爛背景中,充斥著熱鬧的色彩,每一個個體在其中顯得尤為孤獨、有個性。

“做‘設計師’這一行,要在為他人服務的過程中身體力行地去呈現‘美’這件事,這本來就是一個痛苦的過程。片刻的歡愉來自于呈現的好結果和客戶的肯定 —— 我們終將以各種方式走向成熟。”李紅曾在自己的文章中寫道。

彼時,已然四十歲的李紅,在這一場設計中,基于自己對于生活、對于藝術、對于設計的獨特理解,詮釋了自己的四十歲,同時也致敬了許許多多設計師的四十歲。

在她看來,從某種層面上看,藝術與設計,實際上是兩種抱有不同目的性的創作形式。我們常常會被問及,藝術從哪里來?李紅也曾有過這樣疑惑,并在網上搜索過許多關于藝術的起源學說,比如模仿說、游戲說、表現說、巫術說等。但這些都不是她想要的答案。

最終她引用了英國人貢布里希(E.H. Gombrich)的一句話來闡述自己的觀點,“實際上沒有藝術這種東西,只有藝術家而已。”她認為,所有能給我們帶來感動的藝術和藝術品,往往都包含了人類自身最真摯的情感。因此,藝術從來都是真實的感情,設計亦是如此。

# 03

設計師的精神時代已然來臨

伴隨著疫情常態化、經濟環境收緊、消費需求轉型升級,設計的底層邏輯隨之改變。李紅在2020年的一篇文章中提及,“設計師的物質時代已經過去,精神時代已然來臨。”

從前,當物質相對貧瘠的時候,我們對于“家”的想象可能是寬敞明亮的客廳、現代化的廚衛設施、溫馨舒適的臥室。但來到今天,當物質需求已經被滿足,日常生活之外的“詩與遠方”,成為了當代消費群體的一種精神需求。而這種轉變直接影響著設計師走向新的精神時代。

李紅認為,“精神是一切的基礎,精神能創造物質”。在她的作品中,我們不僅僅看見了她對時代的理解,更多的是,她站在使用者角度的設計巧思。在她的設計理念中,一個好的設計師,一定是要在以人為本的前提下,尊重自然規律,尊重建筑和室內的生長規律,尊重設計業態的市場規律,尊重投資者的經驗,并用自身的設計經驗和設計知識替他人服務,為社會服務,創造價值。

Minotti藝術盒子

-

這是一個25平方的黑盒子,朦朧的燈光、輕盈的歐根紗面料、舞動的仿真花向日葵,以及一些狗尾巴雜草......一半是海水,一半是火焰,恰如羅玉其先生的每一束向日葵和每一條魚,在一片喧囂的燦爛背景中,充斥著熱鬧的色彩,每一個個體在其中顯得尤為孤獨、有個性。

“做‘設計師’這一行,要在為他人服務的過程中身體力行地去呈現‘美’這件事,這本來就是一個痛苦的過程。片刻的歡愉來自于呈現的好結果和客戶的肯定 —— 我們終將以各種方式走向成熟。”李紅曾在自己的文章中寫道。

彼時,已然四十歲的李紅,在這一場設計中,基于自己對于生活、對于藝術、對于設計的獨特理解,詮釋了自己的四十歲,同時也致敬了許許多多設計師的四十歲。

在她看來,從某種層面上看,藝術與設計,實際上是兩種抱有不同目的性的創作形式。我們常常會被問及,藝術從哪里來?李紅也曾有過這樣疑惑,并在網上搜索過許多關于藝術的起源學說,比如模仿說、游戲說、表現說、巫術說等。但這些都不是她想要的答案。

最終她引用了英國人貢布里希(E.H. Gombrich)的一句話來闡述自己的觀點,“實際上沒有藝術這種東西,只有藝術家而已。”她認為,所有能給我們帶來感動的藝術和藝術品,往往都包含了人類自身最真摯的情感。因此,藝術從來都是真實的感情,設計亦是如此。

# 03

設計師的精神時代已然來臨

伴隨著疫情常態化、經濟環境收緊、消費需求轉型升級,設計的底層邏輯隨之改變。李紅在2020年的一篇文章中提及,“設計師的物質時代已經過去,精神時代已然來臨。”

從前,當物質相對貧瘠的時候,我們對于“家”的想象可能是寬敞明亮的客廳、現代化的廚衛設施、溫馨舒適的臥室。但來到今天,當物質需求已經被滿足,日常生活之外的“詩與遠方”,成為了當代消費群體的一種精神需求。而這種轉變直接影響著設計師走向新的精神時代。

李紅認為,“精神是一切的基礎,精神能創造物質”。在她的作品中,我們不僅僅看見了她對時代的理解,更多的是,她站在使用者角度的設計巧思。在她的設計理念中,一個好的設計師,一定是要在以人為本的前提下,尊重自然規律,尊重建筑和室內的生長規律,尊重設計業態的市場規律,尊重投資者的經驗,并用自身的設計經驗和設計知識替他人服務,為社會服務,創造價值。

▍成都禮物

▲

在成都禮物一案,它既是成都禮物的空間載體,亦是李紅獻給成都的一份設計禮物。設計以“禮物”為題,將建筑化身為一個巨大的白色盒子,銀杏葉作為屬于成都的記憶符號,成為了空間的點睛之筆,被賦予了深刻的意涵。

▍九墟堂中醫館

▲

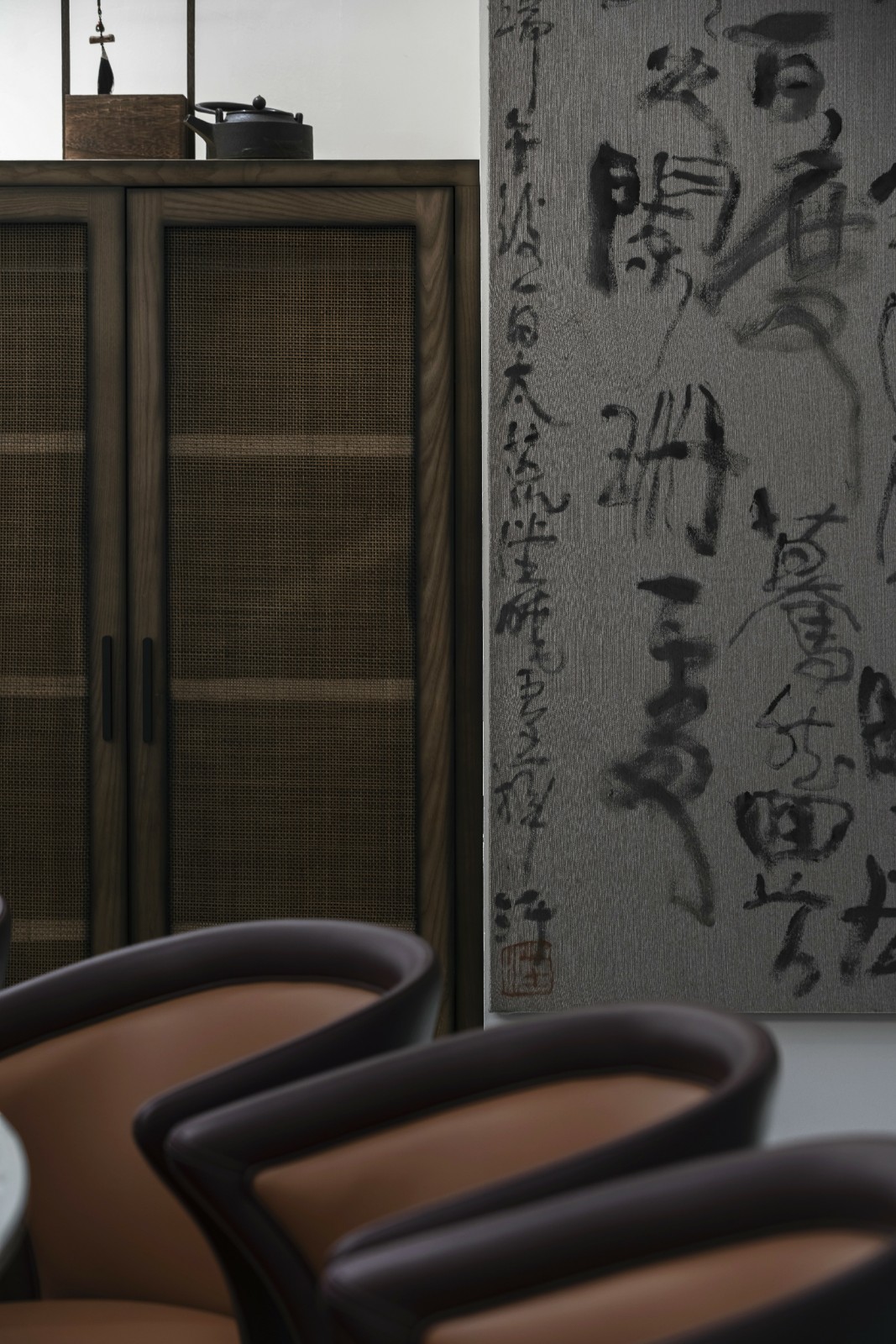

在九墟堂中醫館一案中,李紅憑借著對材料、對時代的獨特理解,賦新了傳統中醫館形象。厚重質樸的石材與時尚炫目的金屬,在虛實和輕重緩急之間形成富有生命力的沖突感。兼具現代簡約與古典東方的空間格調,碰撞出屬于九墟堂中醫館的場域氛圍。

面對當下中國的設計,李紅提出,一方面,由于信息通訊的高速發展,我們已經處于沒有隔閡的時代,各種流行或者即將流行的標簽,已經看不出地域或文化的差異。另一方面,基于無國界或是無城市界限的設計,國際化是優勢,但對設計者來說,向內和向外是同等重要。因此,只有關注當下,關注身邊,關注眼前,才能做更有生命力的設計。

—

在李紅的身上,我們可以輕易地捕捉到很多關鍵詞,比如羌族人、斜杠青年、70后設計師、社交平臺的內容創作者等等。一直以來,她都在以專業探索的精神去不斷發掘興趣以及充實自我。但如果非要用一個詞來介紹李紅,或許應該是 —— 設計師李紅。

訪談的最后,她借比利時雕塑家蓋盧瓦曾說過的話 —— “你看見的,是我塑造的;你沒看見的,就是我心中所追求的”,寄望于新一代年輕設計師,希望他們能成為一個專業、無畏、天真的好設計師。同時,也鼓勵像年輕設計師一樣依舊努力在設計前線的自己,做好當下,從當下探索未來,共創設計趨勢的未來。

相關閱讀

設計本官方微信

掃描二維碼,即刻與本本親密互 動,還有更多美圖等你來看!

免責聲明:本網站部分內容由用戶自行上傳,如權利人發現存在誤傳其作品情形,請及時與本站聯系。

?2012-現在 shejiben.com,All Rights Reserved.